2025-01-22(養成365-22)

2025-01-22(養成365-22)

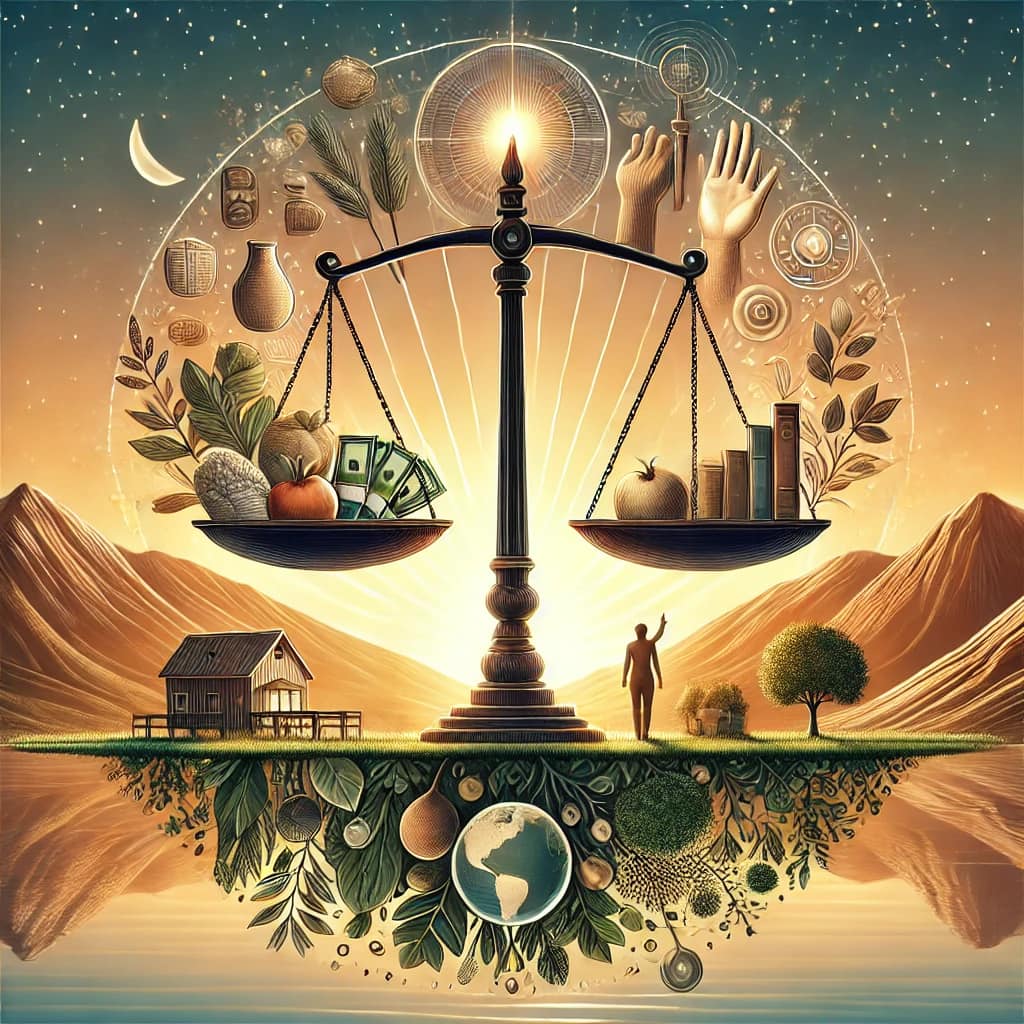

《缺與不缺:從需求到責任的真實意義》

我們常聽到一句話:「當一個人沒有需求的時候,就是不缺。」這句話看似簡單,但實際上蘊含了深刻的思維方式。尤其在財務和人生目標的討論中,「缺」與「不缺」不僅是一個狀態的描述,更是對個人需求、價值觀和責任感的深層探討。當人們用「不缺」來形容他人時,這往往基於他們自身的經驗與視角,而未必符合實際情況(東翰常用來形容沒有急迫需求的人)。進一步來看,「不缺」的定義還能延伸至責任與使命的層面,帶給我們更多思考的空間。

缺與不缺的標準:因人而異

對於大多數人來說,「缺」與「不缺」的判斷是相對的。一個生活穩定、沒有負債壓力的人,或許會認為自己處於「不缺」的狀態,因為他已經滿足了基本需求。然而,「缺」的感覺並不僅僅來自生存的壓迫感,也可能來自更高層次的期待。例如,對於想要提升生活品質、實現個人目標或追求夢想的人來說,某種程度的「缺」是一種自然的表現。

然而,對於那些背負沉重財務壓力或曾經歷重大困境的人來說,「缺」意味著一種迫切且現實的需求。在這種情況下,「不缺」是一種遙不可及的狀態,因為每日的生存壓力使他們無法輕鬆地展望未來。他們的需求是急迫且具體的,每一步都關乎基本的生活選擇。

「不缺」的另一層意義:責任與使命的選擇

除了對財務和生存的需求之外,「不缺」還能延伸到責任與使命的層面。有些人之所以感到「不缺」,是因為他們並不渴望承擔更多的責任或使命。這樣的人可能選擇專注於自己的小世界,無意為社會、地區、國家甚至全球做出更多貢獻。對他們來說,少承擔一份責任就少了一份壓力,因此不需要額外的資源和能力來支持更大的行動。

這種「不缺」的狀態並非錯誤,而是一種人生選擇。他們或許對現狀滿意,認為自己的生活已經足夠,因而不需要再追求更多的財力、人力或技能來應對更大的挑戰。這種選擇讓他們免於承擔額外的使命,但同時也減少了對他人或更大社會的影響力。

急迫性與進步的關係

當一個人處於「缺」的狀態,特別是面臨重大挑戰時,這種急迫性往往能催生強大的行動力。例如,當一個人缺乏財務資源時,他會集中精力解決問題,尋求各種方法增加收入,甚至改變現有的生活模式。這種急迫感是動力的催化劑,推動人們超越現狀,追求突破。

然而,當急迫性消失後,許多人會進入一種相對舒適的「不缺」狀態,進步的動力也隨之減弱。這並不意味著他們已經不需要任何成長,而是因為現有的條件足以支撐他們的生活,讓他們缺乏繼續努力的理由。

認清需求與價值的差距

無論是「缺」還是「不缺」,這些感受背後往往反映了一個人對需求的主觀認知與現實的差距。有些人「缺」的是基礎生存資源,有些人「缺」的是實現夢想的機會,而另一些人可能「缺」的是一個為更大目標努力的理由。同樣地,「不缺」的狀態也可能僅僅是一種外在表象,未必代表內心的滿足。

更重要的是,我們需要理解自己的需求,而非被他人的判斷所影響。如果你感覺「缺」,這是基於你對自身目標和價值的清晰認識,而不應因為他人的「不缺」評論而感到困惑或否定。每個人的需求都是獨特的,只有自己才能準確定義什麼是「足夠」。

找到自己的定位,做出選擇

總而言之,每個人對「缺」與「不缺」的理解,來自於他們的生活背景、價值觀和未來期望。對於那些選擇少承擔責任、滿足於現狀的人來說,「不缺」可能意味著一種放下重擔的自由;而對於那些希望改變現狀、追求更大影響力的人來說,「缺」則是一種驅動力,促使他們持續成長。

無論你處於哪種狀態,都請記得,關鍵在於認識自己,並為自己的需求與選擇負責。在「缺」與「不缺」之間,找到屬於自己的平衡點,才是人生真正的智慧。

(東翰每日文章的分享 2025-01-22)